1. 湿度とは?

湿度は空気中に含まれる水蒸気の量を示す指標で、以下のような種類があります。

- 絶対湿度:ある温度の空気中の水蒸気の絶対量

- 相対湿度:飽和水蒸気量に対する水蒸気の割合

- 露点温度:空気が飽和し、水蒸気が凝結し始める温度

この中でも、相対湿度は温度によって大きく変化します。

2. 外気温と相対湿度の関係

晴れた日には地表面からの水分の蒸発が盛んになり、空気中の水蒸気量がやや増えます。しかし、その量はあまり多くないため絶対湿度は1日を通してあまり変化しません。反対に、外気温が変化すると空気が保持できる水蒸気量(飽和水蒸気量)が変わるため、相対湿度は変化します。

- 気温が高いとき(日中):空気中に多くの水蒸気を含むことができるため、同じ水蒸気量でも相対湿度は低くなる。

- 気温が低いとき(夜間):空気中に含める水蒸気量が少なくなるため、相対湿度が上がり、結露しやすくなる。

例えば、冬に室内で暖房をつけると相対湿度が下がるのは、空気の温度が上がることで飽和水蒸気量が増え、相対湿度が低下するためです。

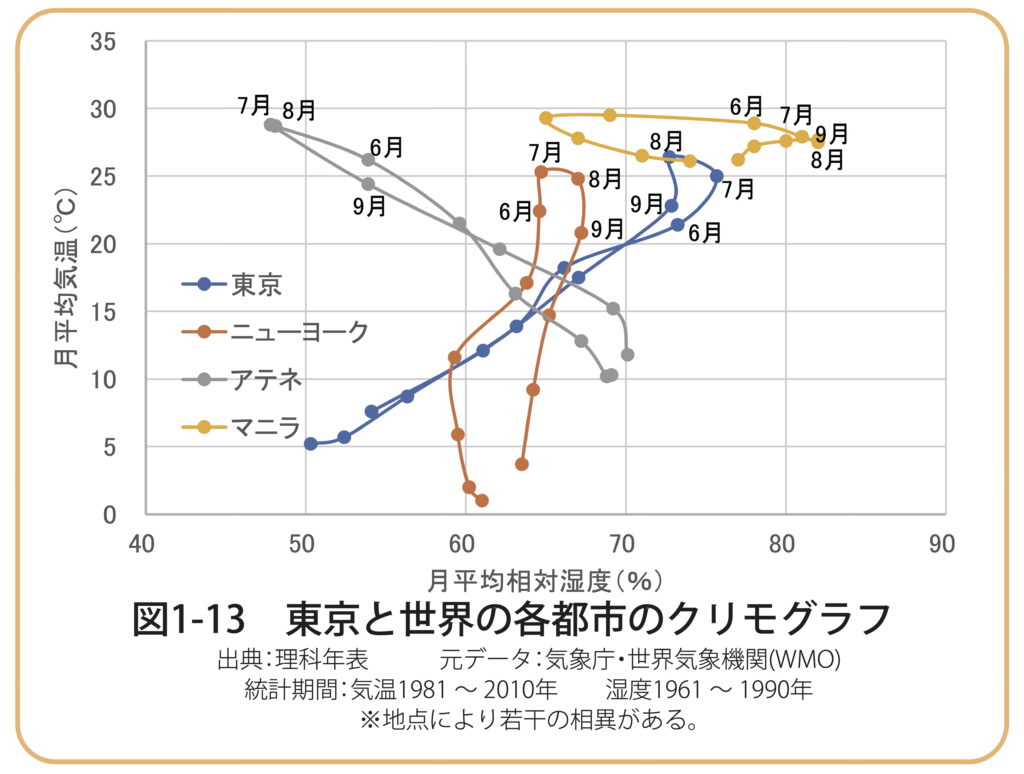

3. クリモグラフを用いた湿度の把握

クリモグラフ(Climograph)は、月平均気温と月平均相対湿度を可視化するグラフで、特定地域の気候特性を理解するのに役立ちます。

- 気温と湿度の関係が視覚化できる:年間を通じた気温変化と湿度の関係を一目で把握できる。

- 湿度の季節変動が分かる:例えば、夏は気温が高くても降水量が多い地域では湿度も高く、逆に冬は乾燥する地域では湿度が低くなることが分かる。

- 地域ごとの気候特性を比較できる:都市ごとの湿度特性を比較し、建築計画やエネルギー管理に活用できる。

出典:環境省熱中症予防サイト

似たグラフにハイサーグラフがありますが、ハイサーグラフは月平均気温と月平均降水量を可視化するグラフです。混同しないようにしましょう。

4. まとめ

湿度は単に水蒸気量だけでなく、気温と密接に関係しており、相対湿度は気温の変化で大きく変動します。クリモグラフを活用することで、湿度の季節変動や地域ごとの気候特性を視覚的に理解でき、快適な居住環境の設計や空調計画に役立てることができます。